生活保護基準引き下げ、何が問題?

国は、2013年4月から3年間かけて、生活扶助基準(生活保護基準のうち生活費部分)を平均6.5%、最大10%(年間削減額670億円)引き下げました。

いのちのとりで裁判で原告は、この引き下げが違憲・違法であると争っていますが、何が問題なのでしょうか?

裁判の主張の要点を論点ごとにわかりやすくまとめた解説リーフレットを作成しています。また、最高裁あて署名に取り組むための解説リーフレットも新たに作成しました。署名活動や、地域での学習会、議員・マスコミへの説明の際にご活用ください。」

- 解説リーフレット

- 違法性の判断基準について

- 「ゆがみ調整」の問題点

- 「デフレ調整」の問題点

- 2018年度生活扶助基準見直しの問題点

- 大阪地裁判決の意義

- 動画で分かる、いのちのとりで裁判

- 漫画で分かる、物価偽装

- 最高裁判決の内容をわかりやすく伝えたメディア

いのちのとりで裁判全国アクション・解説リーフレット(最高裁署名用・2024年12月版)

裁判はクライマックスを迎えようとしています。最新の訴訟の争点、最高裁に向けての署名の重要性をご理解いただきたく、新しくリーフレットを作成しました。ご自由にダウンロードして活用ください。また最高裁宛の署名にご協力ください。

なお、印刷物の送付を希望される場合、氏名・送り先・必要部数、連絡先を明記のうえメール inotori25@gmail.com までご連絡ください。1枚3円(送料別)でお送りいたします。

いのちのとりで裁判全国アクション・解説リーフレット

リーフレットは両面カラー印刷です。残部がわずかになりました。ご希望の方は送料をご負担いただければ必要数(残っている範囲内に限ります)をお送りします。申込みは、氏名・送り先・必要部数、連絡先を明記のうえメール inotori25@gmail.com までお願いします。

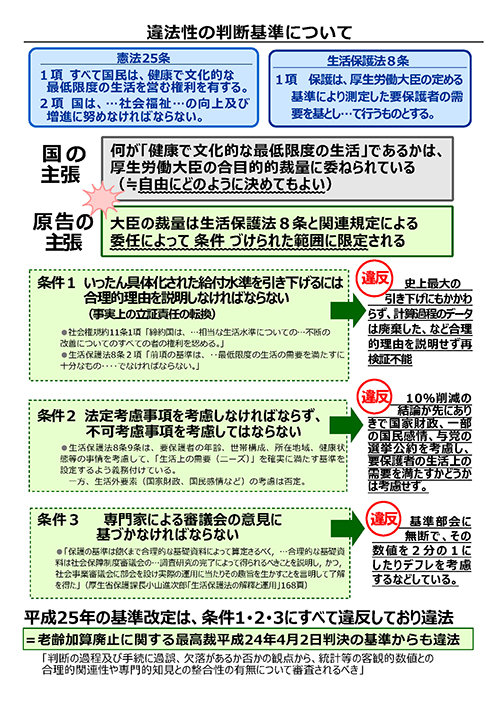

違法性の判断基準について

生活保護基準は厚生労働大臣が定めるものとされています(生活保護法8条)。国は、何が「健康で文化的な最低限度の生活」であるかは厚生労働大臣の合目的的裁量に委ねられている(≒自由にどのように決めてもいい)と主張していますが、そんなことはありません。生活保護法はさまざまな観点から大臣の裁量に限定を加えています。

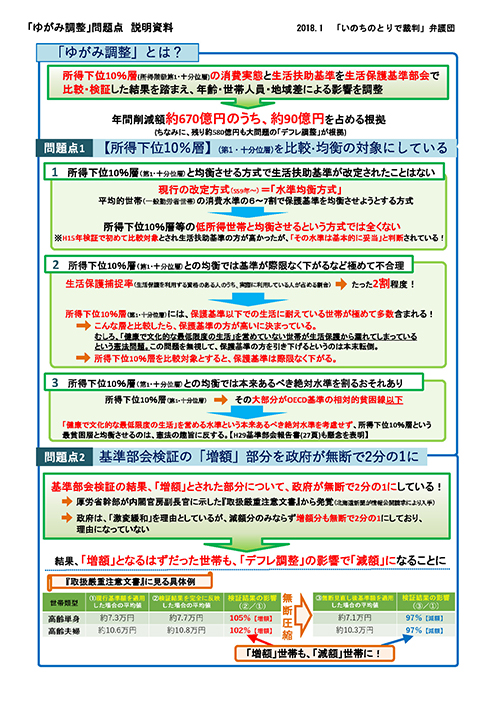

「ゆがみ調整」の問題点

国は、670億円の削減額のうち90億円は「ゆがみ調整」によるものと主張しています。年齢別・世帯人員別・地域別に所得下位10%層の消費実態と生活扶助基準を比べて、その間の「ゆがみ」を是正したというのです。

これは、社会保障審議会生活保護基準部会における検証を一応踏まえたものですが、下位10%と比較するという手法そのものに問題があるだけでなく、基準部会の数値を政府が無断で2分の1にするなど手続にも大きな問題があります。

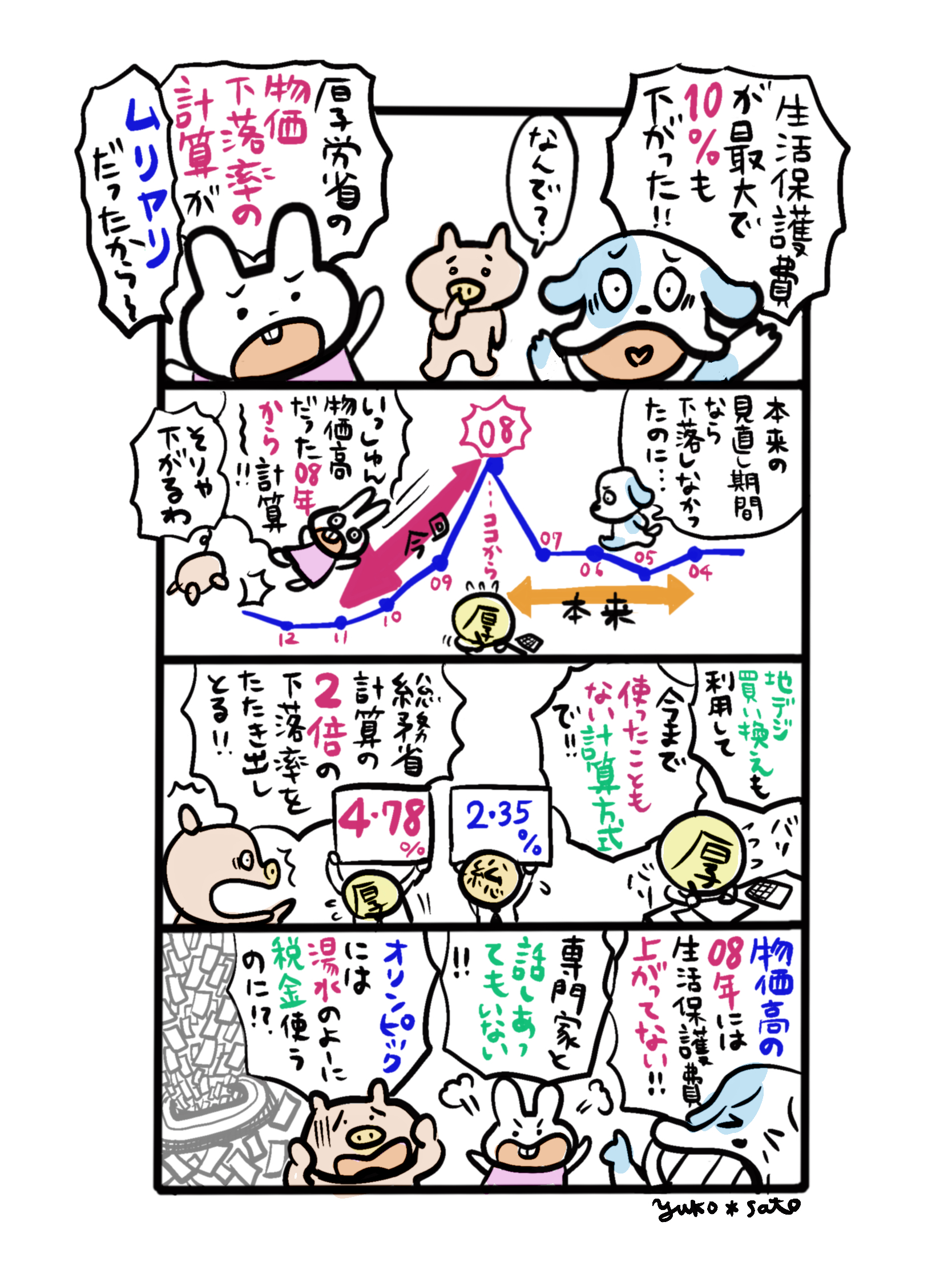

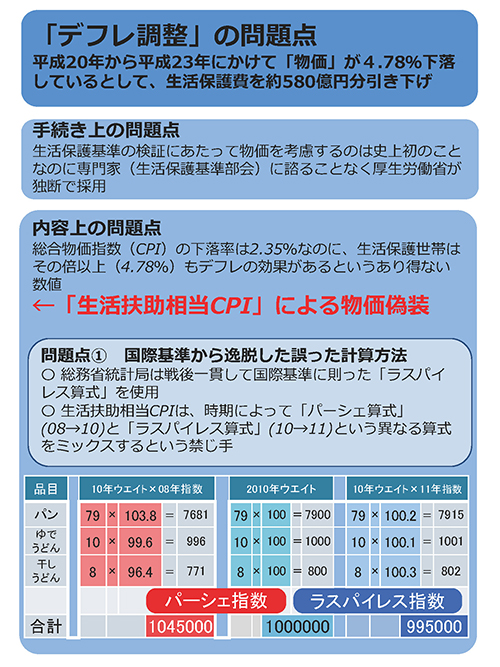

「デフレ調整」の問題点

国は、670億円の削減額のうち580億円は「デフレ調整」によるものと主張しています。これは平成20年から23年にかけて「物価」が4.78%下落したのに合わせて生活扶助基準を下げたというものです。

しかし、これは生活保護基準部会の検証を一切経ずに、厚生労働省が独断で「生活扶助相当CPI(消費者物価指数)」という全く独自の計算方式をつくりだして行ったもので、手続も内容も言語道断です。

「生活扶助相当CPI」については、ページ「保護費引き下げのウラに物価偽装」もご覧ください。

2018年度生活扶助基準見直しの問題点

いのちのとりで裁判が全国で争われているさなか、国は、2018年10月から3年間かけて、さらに生活扶助基準を平均1.8%、最大5%(削減年額160億円)引き下げることを決めました。

所得下位10%層の消費実態に生活扶助基準を合わせるやり方には大きな問題があります。また、3歳未満の児童養育加算、母子加算の削減や学習支援費の実費支給化など、子どもの貧困対策に逆行する削減もされようとしています。

大阪地裁判決の意義

動画で分かる、いのちのとりで裁判

各地の裁判では、毎回の法廷で、提出書面の要点をパワーポイントにしてプレゼンをしています。ここでは、2021年2月に画期的な勝訴判決を得た大阪訴訟での法廷プレゼンを動画にしてご紹介します。

更新弁論(2020年7月14日)

裁判長が交代した際、①裁判の意義・背景、②生活保護基準の法律上の位置づけ、③恣意的な計算方法など、それまでの主張の要点を説明したものです。

■生活保護基準引下げ違憲訴訟(大阪)R2.7.14 更新弁論1

■生活保護基準引下げ違憲訴訟(大阪)R2.7.14 更新弁論2

■生活保護基準引下げ違憲訴訟(大阪)R2.7.14 更新弁論3

最終弁論(2020年12月24日)

訴訟手続の終結にあたり、①原告の生活実態が健康で文化的な生活といえるか、②生活保護基準の重要性など、特に強調したい点を裁判所に訴えました。

■生活保護基準引下げ違憲訴訟(大阪)R2.12.24 最終弁論1

■生活保護基準引下げ違憲訴訟(大阪)R2.12.24 最終弁論2

漫画で分かる、物価偽装

物価偽装について、分かりやすく説明した4コマ漫画です。愛知の支援する会からご提供いただきました。各地でご自由にお使いください。PDFはこちら。

最高裁判決の内容をわかりやすく伝えたメディア

最高裁判決を伝えたNHKテレビ「時論公論」の放送内容が文字起こしされています。ページはこちら

PDF

PDF PDF

PDF PDF

PDF PDF

PDF PDF

PDF